小林 章 (著) /

Book & Design /

2025年

2005年に出版された同タイトルの増補改訂版。2008年に出版された『欧文書体2』の内容を一部加え、また OpenType やサンセリフが主流となった現代に合わせて内容を一部変更している。なにせ20年前(こわっ)のことなのでどの辺が変更されたか詳しくは比べていないが、また改めて読んでみようかと思う。とにかくヘンな欧文書体の使い方をせぬよう、デザイナーは絶対に読んでおくべき一冊である。

実は20年前には出版に合わせて小さなパーティーが開かれ、ちょうどその頃 Futura の件で御縁をいただき、筆者は参加させていただいた。まだ嘉瑞工房の髙岡重蔵先生がご存命で、結構長く話し込んで独り占めしてしまった事を覚えている。その頃はまだケータイにカメラが付いたか付かないかで、デジカメを持ってきているのが私だけだったので、ちょっとだけ写真を撮ってまだ残っていたりする。見せたいのは山々だが、諸兄に許可を取らないとアップはできない。残念(笑)。

Dori Griffin 著 /

Bloomsbury /

2022年

古今東西の主要な印刷所が発行した書体見本帳を紹介しつつ、組版と印刷の歴史を追った教科書。著者の Dori Griffin は南ミシシッピ大学の教授で、学生に「こんな本あったら読む?」と聞いたら読むと言ったので書いたそうな(笑)。読めてないので内容は端折るがかなり詳細に書かれている(っぽい)し、何より図版がふんだんに掲載されているので、パラパラと眺めているだけで欧文書体ヲタは非常に楽しい(一部日本や中国、韓国のものもある)。もちろん掲載文献のタイトルもリストされてるので、これを片手に AbeBooks を漁るのもいいだろう。大変オススメな本である。

ジェシカ・ヒシュ (著), 井原恵子 (翻訳) /

BNN /

2024年

カナダのグラフィックデザイナー、ジェシカ・ヒシュ Jessica Hische 氏によるレタリングデザインの教科書『In Progress』の邦訳版。原書の出版が2015年なので、実に9年の歳月を経ての日本語化である。ヒシュ氏はかなりのレタリング(作字)の達人で、ややレトロでチャーミングなレタリングの制作過程を、スケッチからフィニッシュまで事細かに解説してくれている。眺めているだけで本当に勉強になるので、興味のある方にはぜひオススメしたい。以前に紹介した『レタリングマニュアル』と『ハンド・レタリングの教科書』と3冊揃えば最強である。すべてを翻訳してくれた井原氏にはまったく頭が上がらない(笑)。ありがとうございました。面識ないけど。

David Shields /

University of Texas Press /

2022年

19世紀アメリカの木活字(ウッドタイプ)のコレクションカタログ。木活字とは通常の鉛の活字とは違い、文字通り木材で作られた活字である。巨大な文字は鉛だと鋳造が難しいし重すぎて取り扱いが大変なので、木材で作られたようである。ただしこれはこれで湿度により伸び縮みして活字の高さが揃わず、印刷が大変だったようだが。デザイン教育者のロブ・ロイ・ケリー Rob Roy Kelly(1925-2004)という人が集めた木活字のコレクションがテキサス大学にあるのだが、この本はそれを網羅したもの。ケリー自身が1969年に一度出版しているが、こちらはその後に集められたものも収録した完全版のようである。150種近くの書体が掲載され、400ページ以上ある。重い(笑)。

大曲都市, 照山裕爾, 丸山邦朋, 吉田大成(共著) /

BNN /

2022年

フォント制作アプリの定番、Glyphs について書かれた日本初の書籍。元 Monotype 社の大曲氏や Adobe 在籍中の吉田氏などのエキスパートたちによる共著で、ベジェ曲線に馴染みのない初心者から本格的にフォント制作をしている方まで幅広く対応しているので、Glyphs さえ入手すればすぐにフォント制作を始められるようになっている。ただそれだけに、普段 Illustrator などで慣れている人には冗長な部分もあるが、エレメントを使い回せるような「コンポーネント」というフォントエディターならではの機能なども解説されているので、ベテラン勢も読んで損はないだろう。ただ惜しむらくは Glyphs は Mac 用しかなく、経済的な理由で今後も Windows 用を開発する予定はないらしいので(笑)、Windows ユーザーは他のアプリを探そう。残念。ちなみに筆者は Windows ユーザーだがこの本は買ってしまった…。

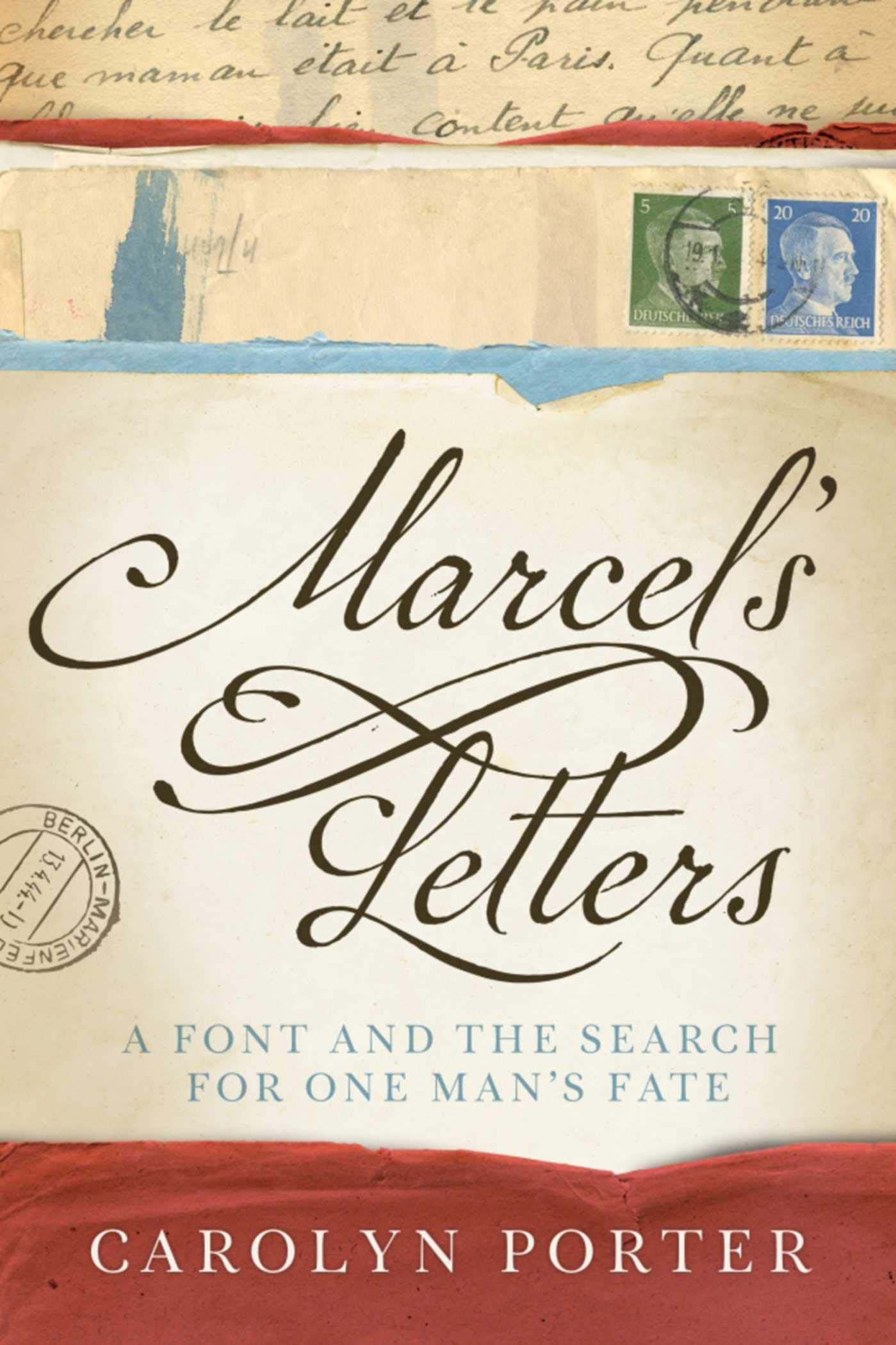

Carolyn Porter /

Skyhorse Publishing /

2017年

2015年にこのブログで P22 Marcel という書体を紹介した。この書体はあるフランス人男性が書いた手紙の筆致から起こしたものなのだが、フォント制作者のアメリカ人女性はこのフランス語の手紙の内容がどうしても知りたくなった。なぜならこれは、第二次大戦中にドイツからフランスへと送られたものだったからだ。その手紙が、なぜミネソタのアンティークショップで売られていたのか。この手紙を書いた男性は、受け取った人は、その後一体どうなったのか。この本は、それらを調べた顛末を記したものである。Amazon では200件以上ものレビューが付いており、かなり好評だったようである。

興味はあったものの、この本はいわゆるタイポグラフィ本ではないので、筆者の Amazon カートの「後で買う」リストに長年放置されていた。しかしたまたま最近覗いてみたところ、データのミスなのかなんなのかなんと「393円」となっており、しかも残り1冊だったので「まあ買うか」とポチっていま筆者の手元にある。小口がアンカットでクラシックな雰囲気があってよい。ただ筆者は英語が大して読めない。この Marcel 氏の運命を知ることができるのがいつになるかは知る由もない。ひょっとしたらそのまま古書店へ流れる可能性もある。そしてたまたま手に取った人が興味を持つ事になれば、それもまたおもしろいだろう(そうか?)。

ちなみに本日7月14日はパリ祭(フランス建国記念日)だそうである。そんな日に届いた事にちょっと縁を感じる。

カレン・チェン 著,白井敬尚 監修,井原恵子 翻訳 /

グラフィック社 /

2021年

かなり詳細に書かれた欧文書体デザインの教科書。ちょっと見ないレベルで詳解された書籍を見つけてしまって興奮冷めやらない。とにかく、すごくすごい(語彙力)。アルファベット(ラテン文字)を約物を含めて1文字1文字、しかもセリフとサンセリフに分けて詳細に図解している。著者はフォントこそ作ってないようだが(見つからず)、シアトルのワシントン大学で教鞭をとっている。つまり「教えることのプロ」であり、そういう方が書いただけあって非常に細かく解りやすい。フォントを作ってみたいと志す方は、ぜひとも入手しておきたい一冊である。惜しむらくは邦題がちょっと本題とズレてる感じがするところ。素直に「タイプデザイン」や「フォントデザインの教科書」とかでよかったんじゃないかと思う。それとも表紙の「designing type」は実はタイトルとして生きてるのにネットショップのデータ上は無視されてるんだろうか…。訳者は先日紹介した『レタリングマニュアル』と同じ方。

ケン・バーバー 著,井原恵子 訳 /

BNN /

2021年

アメリカのデザインカンパニー House Industries の Ken Barber によるレタリング教本。フォントを多数制作している同社のノウハウをふんだんに紹介している。書体のカテゴリー別に特徴を事細かに解説し、またデジタル化する際のアウトラインの取り方のコツなどもある。作例は同社の得意なレトロアメリカンテイストでちょっと好き嫌いが分かれそうだが、レタリングに関する普遍的な事はしっかり学べるようになっているので食わず嫌いは良くないぞ(笑)。彼らとて無からアイディアが湧いてくるのではないようで、日頃から古今の文字デザインを集めており、それらを組み合わせたりアレンジしたりして制作しているようだ。やはり日々の積み重ねというのは大事だなと思う。

シュテファニー・ヴァイゲレ 著,朝倉紀子 訳 /

ビー・エヌ・エヌ /

2021年

タイポグラフィではなくカリグラフィーの本だけど紹介。カリグラフィーのカッパープレート体に特化した教科書。ドイツの Stefanie Weigele さんの著した『Spitzfederkalligrafie』の日本語版である。最近はこの書体のバリエーションであるモダンスクリプトに関する本はよく出ているが、トラディショナルなカリグラフィーに関する本が出るのは久しぶりである。殊にこの本はカッパープレートのみの教本で、おそらく和書では初じゃないかと思う。そういう意味で貴重な本である。大抵の本は文字を一覧で掲載して「これこの通り書け」みたいにちょっと不親切だが、この本は文字ごとに懇切丁寧に解説されており、大変参考になる。この書体は初心者にはなかなか厳しいが、トライしてみる価値はあると思う。本そのもののデザインも美しい。とにかくオススメ。