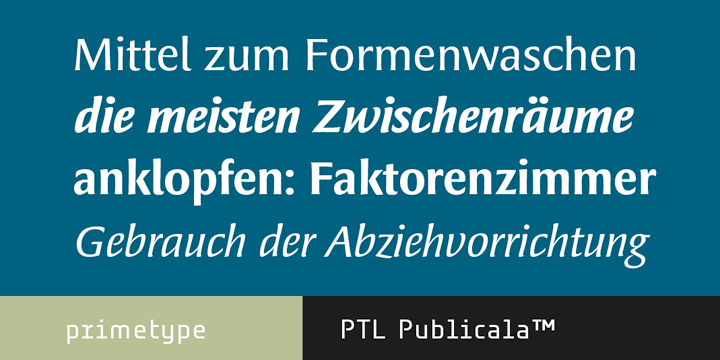

手書き感が強く残るサンセリフ。Optimaのようにステムに抑揚があり、ローマンのようなクラシックな雰囲気を醸し出しているが、Optimaよりはややどっしりとした感がある。イタリックは特に手書き感があり、かなりカリグラフィーに近い形をしていて筆者好み。ウェイトも5つあってとても良い書体なのだが、惜しむらくはフォントファイルがPro化されてない事。数字にオールドスタイル、ライニング、タビュラーと3種あり、スモールキャップスや特殊記号類もあるが、それらがすべて別々のファイルに分けられてしまっている。OpenType Pro版が強く待たれる。

Tag: #legible

大御所Sumner Stone(この紹介…)の新作サンセリフ。サンセリフは大体ジオメトリックかヒューマニストに大別されるが、これは、うーん…敢えて言えば、Optimaのような碑文系かもしんない。ステムは両端が太くて中程が細くなっており、端は潔く裁ち落とされていて、全体的にポッキーのようにコリッとした印象がある。かなり筆者好みの書体。5ウェイトだが、一番細いThinにイタリックはない。ただいま50%オフセール中。

コンデンスなジオメトリックサンセリフ。と説明されてはいるものの、あんまりジオメトリックには見えない。普通ジオメトリックというと直線と正円がエレメントになるが、正円はなく、ボウル部分は角丸な長方形を用いている。斜めの線はすべてやや曲がっており、これもやはり普通とは違う。変わっているのが線がクロスする部分。見ての通り、ヘンな凹みが付いている。こういった処理は Bell Centennial などに見られ、これは小さく印刷する際ににじみが大きくなってしまう部分にあらかじめ凹みを付け、それを軽減する意味合いがあった。Bell Centennial は電話帳に使われる事が前提だったためこういう事が必要だったが、紙の質や印刷の精度が向上した現在、ほとんど必要ないと思われる。この書体のそれはただの飾りかな…。5ウェイトあるが、軽い方に重点が置かれており、重いウェイトは Bold まで。ただいま80%オフ。

ややコンデンス気味でエレガントなローマン。アップライトは普通に見えるが、アセンダーとディセンダーを高めに取っており、クラシックな雰囲気がある。イタリックは非常に柔らかく繊細で美しく、こっちがメインじゃないかなーと思えるほど。ただ組んでも十分だが、アップライト・イタリック共にオルタネートやリガチャーが豊富で、華やかな演出を加える事も可能。5ウェイト。

正統派オールドスタイルローマン。特に何を参考にしたとかはなく、オリジナルらしい。ややコントラストが強めで、そういう意味ではトランジショナルと言えるかもしんない。特におもしろいオルタネートはないが、40ヶ国語をカバーしているとうたっており、普通はない fb や fk などのリガチャーなどもある。スモールキャップスはもちろん、数字もライニングとオールドスタイル、どちらもタビュラーとプロポーショナル揃っている。ロング s とそのリガチャーまであり、とにかく組版で困ることはない。硬い印象があるので、論文やドキュメンタリー、ハードボイルドなんかに良さそう。4ウェイト。

目に優しい(?)ヒューマニスティックサンセリフ。スペース節約をうたっており、確かに全体的に字幅は狭め。x-ハイトも大きいので、結構サインとかでも使えるかもしんない。18スタイルとあるが、スモールキャップスを別にカウントしてるので、実質は12(6ウェイト)である。数字は新旧のタイプが揃っている。またWebフォントに特化した Riga Screen というバージョンもある。現在初売りセール中で80%オフ。リガっていう世界遺産になっている街がラトビアにあるが、因果関係は不明。どうでもいいけどルートヴィッヒって名前カッコイイよね(笑)。

旧盆に合わせて梵字とか紹介しようかと思ったけど諦めた(笑)。んで何の関係もなくこの書体を紹介。絞り袋から絞り出したクリームで書いたようなぬちょっとしたエレメントを持つサンセリフ。本文用書体として設計されており、ウェイトと字種が豊富。だが、ぶっといウェイトでロゴを作った方がカワイイかな。そういう意味で Cooper みたいな書体である。Cooper って大体 Black Italic しか使わないよね(笑)。とは言え、細いウェイトももちろんちゃんとしている。でもやっぱりイメージからして児童書とかその辺向けかなー。投稿時点で75%オフセール中。

DINのように主にサインなどに使用されることを想定して制作されたサンセリフ。ノーマル幅とコンデンスがあるが、ノーマル幅もやや字幅は狭め。全体的にジオメトリック気味でx-ハイトやカウンターは大きめになっており、視認性を重視していることが伺える。このCore Sansはシリーズ展開されており、いわゆる普通のCore Sans Aの他、ジオメトリックなCore Sans G、ファンシーなCore Sans M、ちょっとおもしろめなCore Sans N、それを丸っこくしたCore Sans NRがあり、そのどれもがクオリティも高くファミリーも豊富。ファウンダリーのS-Coreは韓国のスタジオ。昨日のタイといい、アジア圏もガンバっております。ちなみに投稿時点で80%オフ。

今年発表された新しいヒューマニストサンセリフ。最近はややジオメトリックなものが好まれるようだが、個人的にはこういうのの方が好きかな。やってみれば判るが、デザインするのはこっちの方がはるかに難しい。Qのテールが特徴的で、あまり見た事がない。こういう特徴的な形を持つ字を名前に組み込むのはよくやる事らしい。意味は折丁…だったかな? 確か昔は(今もか)紙のサイズはだいたい決まっていて、本を作る時はそれを何回かに折るのだが、2つ折りサイズを folio、4つ折りサイズを quire、8つ折りサイズを octavo、と言ったような気がする(うろ覚え)。10ウェイト。今なら全ファミリーパック$499が$99。いつまでやってるかは判らないので購入するならこの機会に。

台風でネットに障害が出ていたため、久々の投稿。現代カリグラフィーの祖・Edward Johnstonによるロンドン地下鉄で使用されていた書体。当時のものをそのままデジタル化したわけではなく、かなりファミリーや字種を拡張している。ウェイトはもちろんのこと、スモールキャップスとそれよりやや小さめのプチ・キャップスなるものを揃えている。Wには中央のステムがクロスしているものとしてないものがあり、Qもテールの種類が3種類ある。aも2種類、gもループの形が3種類。ギリシャ・キリル文字もあり。ちなみに現在のロンドン地下鉄は英国在住の日本人デザイナー・河野英一氏がリ・デザインしたNew Johnstonを使用しているようだが、これは市販されていない模様。もひとつちなみに、河野氏はWindowsに入っているメイリオのデザイナーでもある。