可読性の良い明るいヒューマニストサンセリフ。和文で言う「新ゴ」のように全体的にカウンターをかなり大きめに取ってあり、ストロークは普通のサンセリフに比べてコントラストが強め。字種が大変多く、普通のアクセント記号はもちろん、記号が2つ付いている他では見ないものもある。これなんの言語で使うんやろ…。とてもユニークな字形のオルタネートやリガチャーも多く、キリル文字もサポート。7ウェイト。ただいま50%オフセール中。

Tag: #legible

最近やたら Monotype が推してくるサンセリフ。いわゆるネオグロテスク系の何の変哲もないサンセリフで、1926年に Frank Hinman Pierpont という人がデザインしたものを、4年がかりでデジタライズしたものだそうである。もちろんそのままトレースしたわけではなく、字種は大幅に増えている。字幅にもレギュラー以外に3種、それぞれ7ウェイトで56種と大ファミリーである。正直目新しさはない(なにしろクラシックなので)が、それだけに何にでも使える普遍的な書体である。ただいま全ファミリーパックで $199 セール中。が、月額 $14.99 の Monotype サブスクリプションでも利用可能なので、そちらがいいかもね。

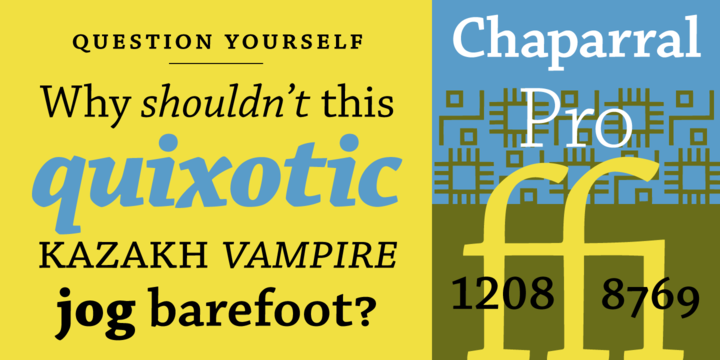

どれだけ削っても削りカスが途切れない、高性能な鉛筆削り「だけ」を作っているという中島重久堂のWebサイトで見出しに使われていてキレイだったので紹介する。スラブセリフとしては珍しく本文用に設計されており、伝統的なローマンの骨格を持っている他、サイズによって視覚的調整がなされたオプティカルファミリーであり、通常の本文用と、キャプション用(Caption)、見出し用(Display)、小見出し用(SubHead)がある。Adobe CC に入っていればインストールされる…のかな。筆者のPCには入っており、また Adobe Typekit でも配布されているので購入の必要はないかも。作者の Twombly は Adobe にてその才能を遺憾なく発揮しており、他に Adobe Caslon や Trajan、Myriad、Lithos などもデザインしている。

柔らかい印象のサンセリフ。水平・垂直のバーやステム以外の線はすべてカーブしており、にゅよっとしたオーガニックなラインとなっている。加えてすべての角が落とされて丸くなっており、目に優しい。可読性もよく、日本で言う丸ゴシックに近い雰囲気を持っており、食品パッケージや子供向け商品などに重宝すると思われる。字種もかなり豊富で、a や g は1階建て・2階建て両方のグリフがあり、ウェイトも8つと大ファミリー。なのに全部で$150と大変リーズナブルな上、ただいま70%オフとかなりお買い得。

スタンダードな正統派ローマン。ベルギーはアントワープにある、プランタン=モレトゥス博物館に眠っていた Robert Granjon(16世紀のパンチカッター)の校正刷りから起こした書体だそうで、その「プランタン」の名が付けられた。ややエクステンド気味でアセンダーやディセンダーは短く、結構ずんぐりしたシルエットである。イタリックは古い書体によく見られるように、カリグラフィック風味が強くエレガント。ベルギー、ね。ワッフルおいしいし、ピエール・マルコリーニとか素晴らしいショコラティエもあるし、ビールはものすごい種類があることが有名だ。フランボワーズ、桃、カシス、オレンジ等々いろいろフルーツを漬け込んだ(あるいはシロップを足した)ものがあり、中でもクリーク(さくらんぼ)を漬け込んだヤツは筆者お気に入り。負けるなベルギー。

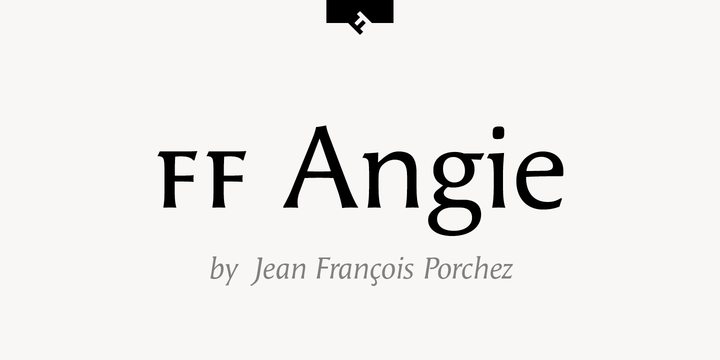

かっちり目な骨格のフレアセリフ。厳格な雰囲気があり、何となく「高級官僚」という感じがする(個人的な感想)。非常に読みやすい書体で、この辺りはフランスの有名新聞 Le Monde の書体をデザインしたこともある作者の面目躍如というところ。この書体は、1990年にモリサワの書体コンテストで入賞したそうである。5ウェイトあり、Black にはインラインタイプもある。ところでフレアセリフって、セリフかサンセリフかどっちに分類したらいいのだろう。

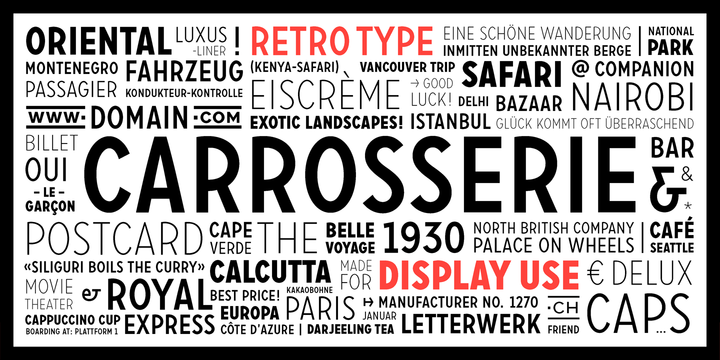

腰の低いディスプレイサンセリフ。と言っても低姿勢という事じゃなく、物理的に重心が低めに設計されている、という事。A や E、R などを見れば判るが、バーの位置が中間地点より下がっており、それが頭でっかちでちょっと可愛らしい。’30年代の看板や書籍の表紙などからインスパイアされたとの事だが、字形はそこまで古臭くなく、どちらかと言えば最近の感じはする。全体的にややコンデンスで、小文字のないオールキャップスな書体である。名前はフランス語で自動車修理業者の意(元は馬車工房の事らしい)。7ウェイト。

遊びの少ない、能書家ではない普通の人がボールペンで手書きしたようなスクリプト。とは言えかなり丁寧に書かれていて読みやすく、ホントのラフな手書きとは違う。カリグラフィックなスワッシュなどはないがオルタネートは多く、どの文字も6パターンものバリエーションがある。ただし違いはかなり微妙(笑)。リガチャーも多め。手書き感は出したいけど可読性も確保したい、という場合に重宝するだろう。実はこの書体、2009年にアップライト版が出ており、そのイタリックバージョンである。デザインの元になったのは作者自身の手書き文字らしい。1ウェイトのみ。

x-ハイトが大きく読みやすい素直な本文用サンセリフ。目立った特徴はこれといってないのだが、それだけに目にうるさいこともなく、スラスラ読めるいい書体だと思う。まさに「白」の名がふさわしい。7ウェイト。デザイナーは日本人の Ryoichi Tsunekawa さん。名古屋在住なだけに「城」だったりしたらどうしよう(笑)。Tsunekawa さんは2010年に MyFonts にインタビューを受けている。その記事はこちら。ただいま50%オフセール中。

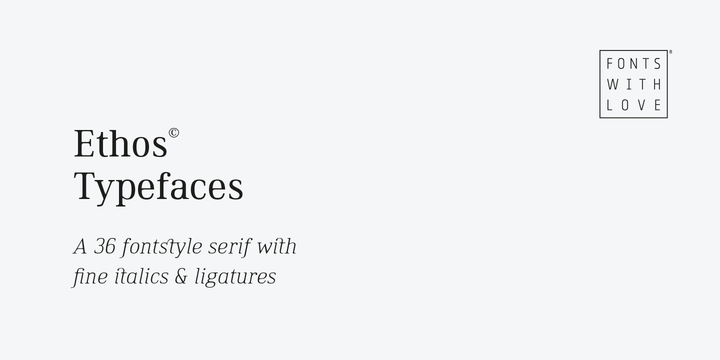

久々に紹介する本文用正統派ローマン。超楕円がベースになっているような字形をしており、そのためにややコンデンスでx-ハイトが大きく読みやすい。これと同様に超楕円ベースの書体である Hermann Zapf 氏の Melior にやや近いが、線が交わる部分ににゅっとしたカーブが付いているのが大きな違い。Condensed と Expanded があり、それぞれ6ウェイト、イタリックと合わせて36種と大ファミリーとなっている。ノーマルと Condensed の Regular および Italic は無料でダウンロードできるので、試してみるのもいいだろう。