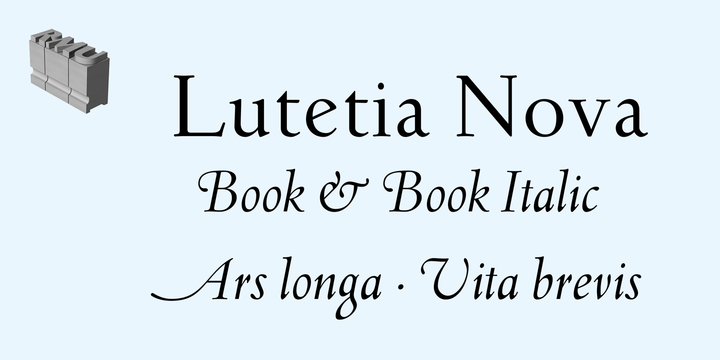

1920年代にオランダのタイプデザイナー、Jan van Krimpenが制作したLutetiaという古い活字のデジタル版。コントラストはやや強めでトランジショナルに近く、全体的にやや硬めでカチッとした印象を持つが、x-ハイトは低めで、eのバーが斜めになっているなど、プロポーションはクラシック。イタリックは手書き感が強く残っており、ちょっとしたスワッシュも付いたオルタネートもある。1ウェイトなのが残念だが、これに合う見出し書体を探すのもまた楽しいだろう。

Category: Serif

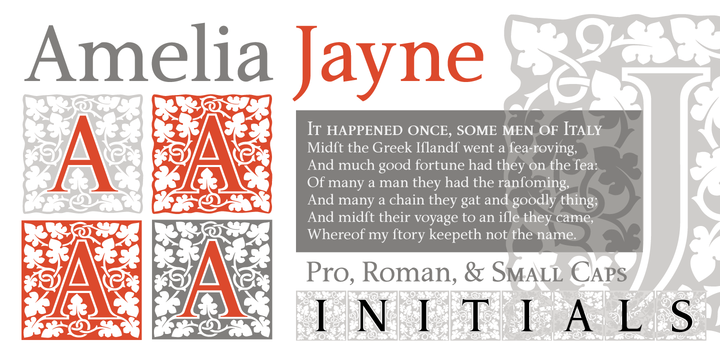

ウィリアム・モリス風のイニシャルと、それに合うローマン。最初にイニシャルから発表され、後になってローマンの方が追加されたという珍しい経緯を持つ。とは言えウェイトもイタリックもなく本文用書体としては厳しいものがあるが、骨格は堂々としていてなかなか良い。スモールキャップスはあるので、ディスプレイ用と割り切ってるのかもしれないが、できればファミリーを拡張してもらいたいもんである。イニシャルには4種類のスタイルあり。

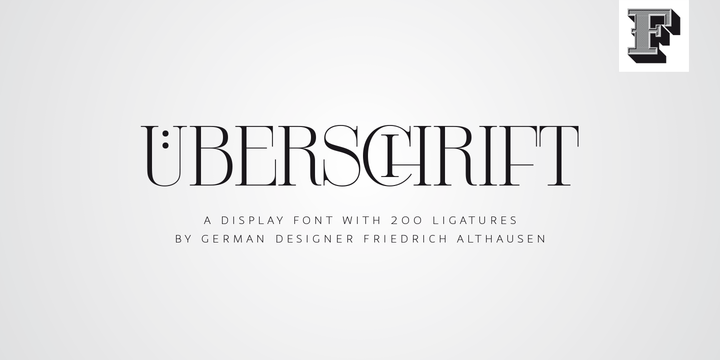

ドイツ語で「見出し書体」という名のディスプレイ(見出し書体)。分類的にはモダンセリフで、繊細なヘアラインセリフが付いている。ステムも一部はヘアライン化しており、名前の通り小さく使うには不向き。すべての字幅にあまり差がなく抑揚に欠けるが、代わりと言ってはなんだがリガチャーが豊富。大文字だけだと広げて組むのが普通だが、これは詰めた方がいいだろう。小文字はない。男女問わずファッション誌などに向いてると思う。安いので気軽に使ってみてはいかが。

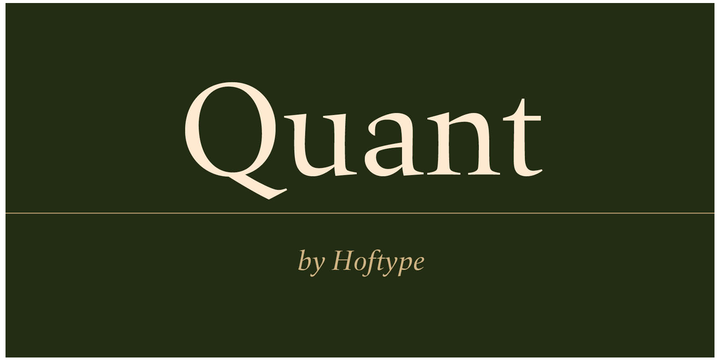

珍しいジオメトリックセリフ。通常サンセリフが多いジオメトリックにセリフを付けたもので、ブラケットがフラットなのも珍しい。細いウェイトは本文組にも使用できるほど可読性は良好だが、サンプルイメージのように太いウェイトをディスプレイとして使った方が活きる気はする。5ウェイト。イタリックはない。ただいま70%オフセール中。

ややコンデンス気味でエレガントなローマン。アップライトは普通に見えるが、アセンダーとディセンダーを高めに取っており、クラシックな雰囲気がある。イタリックは非常に柔らかく繊細で美しく、こっちがメインじゃないかなーと思えるほど。ただ組んでも十分だが、アップライト・イタリック共にオルタネートやリガチャーが豊富で、華やかな演出を加える事も可能。5ウェイト。

かなりコンデンスなディスプレイローマン。コントラストは強めで、CやS、gなど、へにょっとした部分のエレメントが筆っぽくなっているちょっと変わった書体。3ウェイトあるが、イタリックはレギュラーウェイトしかない。11月に発売される雑誌「タイポグラフィ」で紹介されるとか。名前はイタリア語で兜…かな? 投稿時点で25%オフセール中。

正統派オールドスタイルローマン。特に何を参考にしたとかはなく、オリジナルらしい。ややコントラストが強めで、そういう意味ではトランジショナルと言えるかもしんない。特におもしろいオルタネートはないが、40ヶ国語をカバーしているとうたっており、普通はない fb や fk などのリガチャーなどもある。スモールキャップスはもちろん、数字もライニングとオールドスタイル、どちらもタビュラーとプロポーショナル揃っている。ロング s とそのリガチャーまであり、とにかく組版で困ることはない。硬い印象があるので、論文やドキュメンタリー、ハードボイルドなんかに良さそう。4ウェイト。

またしても碑文系。リガチャーなどが多いのは見ての通りだが、変わってるのがEやFを含むリガチャー。文字を反転させて鏡文字にしていたりする。セリフは控えめで、ぱっと見サンセリフに見えたりもする。骨格はちょっと固めで人工的。優雅さはあまり感じられないけど、オオゲサ過ぎなくていいんじゃないでしょか。名前は調べたが何のことか不明だった。Google翻訳でフランス語として翻訳すると「バウスプリット」と出たが、海皇紀でも読んでないとこの単語の意味は解らないと思う(笑)。

つい最近発表のあったディスプレイローマン。コントラストが強く、奇抜という程でもないが、なかなか個性的でおもしろいエレメントをしている。細いウェイトだとあまり気づかないが、太い方では顕著だ。こういう書体は目にうるさくなりがちではあるが、これはよくまとまっていて洗練されていると思う。スワッシュやリガチャーなども結構ある。ノーマルで4ウェイト、よりコントラストの強いHeadlineで2ウェイトあるほか、デコラティブなInitialsがある。作者はバンコク在住の模様。作者名が記載されていないので何人かは不明だが、もし現地の人なら相当な勉強家だと思う。Facebookページはこちら。開発途中の画像がいくつか見られる(タイ語なので何書いてるかは不明・笑)。この記事の投稿時点で50%オフセール中。