ブラックレター風味を多分に含んだカリグラフィーフォント。大変時代感のある中世風味の書体だが、よくよく見ると非常に変わっていて、少なくとも筆者は見たことないタイプである。幅の広いブロードエッジのペンで書かれたようではあるが、多くのストロークが角度が通常とは逆になっている。このフォントは多言語対応になっていて、アラビア文字やヘブライ文字なども含んでいるが、その辺のストロークが採用されているのかもしれない。とにかく非常に興味深い書体である(多分筆者は買う笑)。4ウェイトある他、ストロークがくり抜かれた Engraved と、植物的なオーナメントが付いた大文字のみの Initials がファミリーにある。

Category: Blackletter

本日は『ドラゴンクエストの日』。1986年の本日に最初のシリーズが発売されたのだとか。という事でこちら。ファンタジー風味あふれるブラックレター。書体としてはまあ素直で読みやすいが、大文字と小文字のベースラインが揃っていないのが特徴。タイトル組を前提としている事が伺える。5種類あって、Regular と Bold ウェイト、フィルがない Outline、大文字が装飾された Deco、赤く光るカラーリングが施されたカラーフォントの Color がある。名前は同名のファンタジードラマがあるが、特に関係はない模様(多分借用してるけど)。

シャープかつクールなブラックレター。グラフィティ風味を多分に含んだモダンなゴシックで、詳しくはないけどメタルやヒップホップに似合いそうなタイプである。大文字はデフォルトでもかなりデコラティブだが、オルタネートやリガチャーもふんだんにあって、かなりハデハデにバリエーションを出せるだろう。1ウェイトのみだが、なんと傾いた Italic もあり。

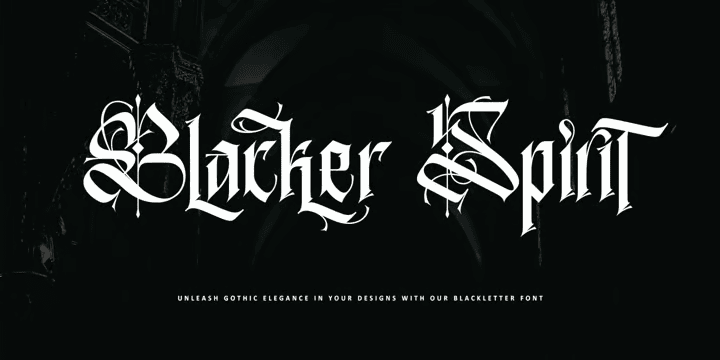

本日は『くじ(lottery)の日』らしいので、名前の似てるこちら。デコラティブなブラックレター。カリグラフィー(手書き書体)のロタンダ Rotunda というタイプで、あまり人気がない(笑)のでフォントになっているのはめずらしい。16世紀にライプチヒで Melchior Lotter という人が印刷した本から起こしたもののようだ。毛色の違うのが1文字だけあるが、これは “L” で、こちらはロンバルディックキャピタル Lombardic Capitals という、主にドロップキャップに使われた書体である。通常のよりややデコラティブになってるだろうか。この2種がセットになったファミリー。現代じゃあんまり使い道ないかな…(笑)。

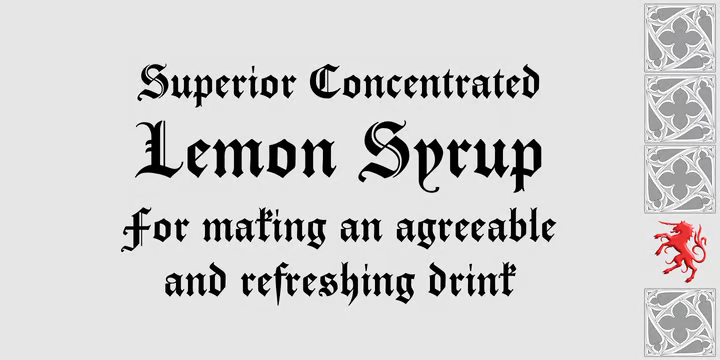

本日はドイツの詩人ゲーテ Johann Wolfgang von Goethe の誕生日(1749)ということでこちら。遊びの少ないかっちりした太めのフラクトゥール。元はドイツの Wilhelm Wöllmer という人が1910 (1905?) 年に制作したもので、それをデジタル復刻したもの。普通に比べてアセンダーやディセンダーが結構短いだろうか。小文字の k が伝統的な形をしており、ツウはこの辺を喜んでしまうが、馴れてないと読めないかもしれない。大文字はどれも厳しいかな…? まぁ馴れてください(笑)。1ウェイトのみ。

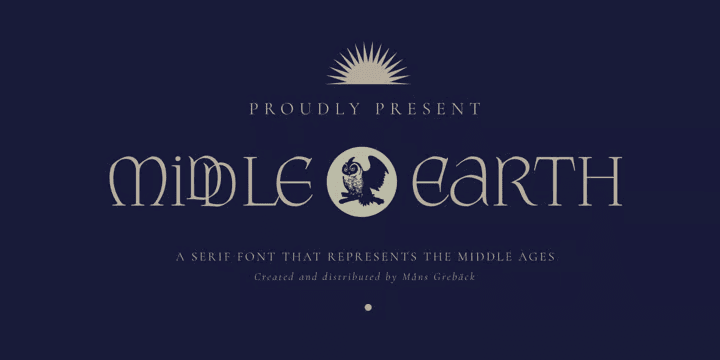

本日はちょうど年の真ん中。平年は正午だが、閏年の今年は7月2日になった瞬間の午前0時が1年の真ん中にあたる。というわけでミドルの名が入ったこちらを紹介。カリグラフィーでいうアンシャルやインシュラーの風味があるディスプレイ。ミドルアースとはトールキンファンにはお馴染み、『指輪物語』『ホビットの冒険』などの舞台である「中つ国」の英名である。なので英国風味のある書体となっている。全体的には活字っぽくはありながらもカリグラフィーの要素が強く、大文字と小文字が同じ大きさがのユニケースでデザインされていることも、よりクラシカルさを強めるポイントとなっているだろうか。ちょっとだけ傾いたイタリックがあって5ウェイトあるほか、バリアブルタイプもある。

ブラックレターベースのホリデーディスプレイ。ベースになっているブラックレターの種類ははロタンダだろうか、華やかでデコラティブな大文字が特徴で、この時期にぴったりな書体である。小文字が結構簡素なので(笑)、大文字の使用は必須だろう。インラインが入っていてきらびやか。1ウェイトのみ。

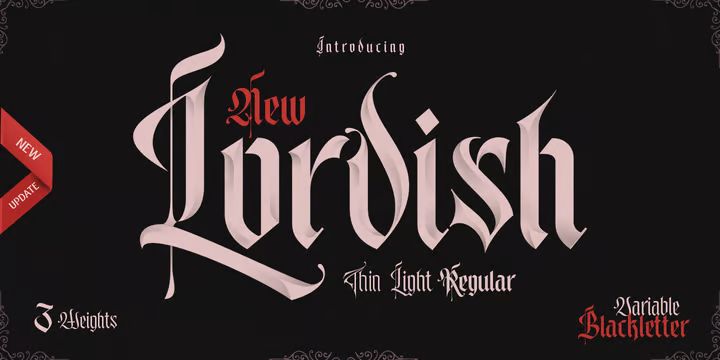

スタイリッシュで現代的なブラックレター。フラクトゥールに近い、エレメントに小さなスワッシュが付いた大変エレガントなあまり見たことのないタイプで、珍しくウェイトバリエーションがあり、軽い方はよりスタイリッシュで美しい。グリフもブラックレター独特なものではなくローマンに近いもので、可読性も確保されている。さらに珍しい事にバリアブルタイプもあり。こういうので大人のハロウィンを演出してみるのもいいだろう。これちょっとカリグラフィーで書いてみたいな…。

なんと発音していいのか分からない名前のなんとも変わったブラックレターディスプレイ。なんとブラックレターのクセに大文字しかなく、大文字同士のリガチャーがあり、かつサイズが半分になり上下に重なったグリフ(画像の BO の部分)もある。タイポグラフィやカリグラフィーに詳しい方はご存知だが、ブラックレター含めスクリプトは「大文字だけで組むのはご法度」なのであり、その常識を破った書体である。

ま、なぜスクリプトを大文字だけで組んじゃいけないかというと、「文字の左右がガタガタゴチャゴチャしてるためそれが連続して並ぶと超絶うるさく読みづらい」から、というだけなので、スクリプトでもうるさくない、例えば Mistral などは大文字で組んでも大丈夫である。本書体も左右がおとなしいグリフが小文字部分に割り当てられてるため(画像の “INTRODUCING”)、基本はこれで組み、先頭にデコラティブなものを置いて、あとは適宜リガチャーなどを使用すればうまく組めるだろう。怖がらずに使ってみて欲しい。1ウェイトのみ。

本日『黒の日』ということでブラックレターをば。カリグラフィーではなく活字になってからのもので、多分19世紀辺りの割と新しめのスタイルのゴシック。このファウンダリーは古い書体のリバイバルを主に行っており、これもそうらしいのだが、出処は不明だそうだ。s がデフォルトで長い s になっているが、# のところに短い s も割り当てられているので使い分けが可能になっている。オルタネートじゃないのは製作年が古いせいだろう。最近 YouTube のロゴが一瞬この類に変更され、「ダサい」「パンク少年みたい」とか散々な言われようだった(笑)。日本での認識はそうかもだが、中世にはこれで聖書などを書いており、現在でもニューヨーク・タイムズなどの新聞の題字に使われたりしている。