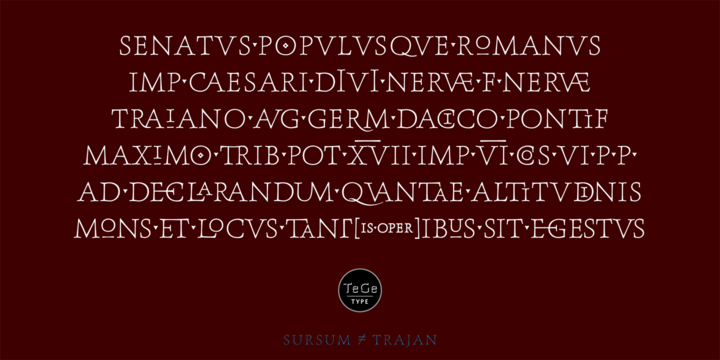

本日はかのトラヤヌス帝の誕生日(AD 53)だそうなので碑文ぽいヤツを。手書き感の残るローマンキャピタル。見ての通りリガチャーがかなり多く、おもしろい文字組が楽しめる。字幅がやや広めで、セリフが大きく鋭いのも特徴的。またこのテには通常ない小文字もあるというサービス(?)付きである。ヨーロピアンクラシックなロゴなどに似合うだろうが、ロゴのような短文の場合、リガチャーは多くても2ヶ所ぐらいに留めておいた方が無難だろう。それ以上だとゴチャゴチャしすぎると思う。状況によりよく判断して欲しい。名前はラテン語らしいが、意味はよく解らん(笑)。なんかキリスト教でいう「アーメン」的なものらしい。3ウェイト。

Tag: #traditional

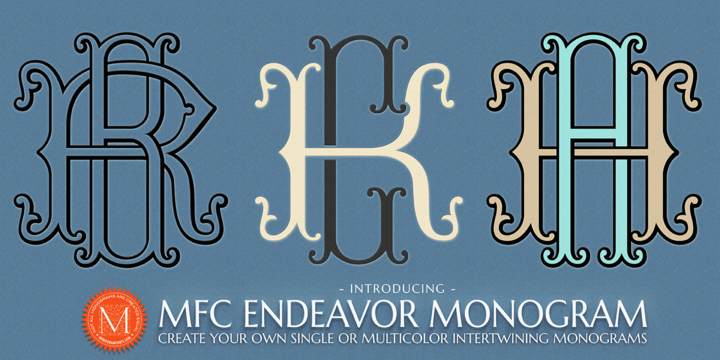

本日は『宇宙の日』。1992年、毛利衛さんが日本人で初めてスペースシャトルで宇宙へ行った日だとか。その時の搭乗機がエンデバー(Endeavour 英国綴り)なのでまあ名前が一緒(こちらはアメリカ綴り)のこの書体?を紹介。19世紀頃に流行ったモノグラムを作成できる書体である。大文字のみだが、幅の違うものが2種類あって、それを重ね合わせる事でモノグラムを作成できる。あらかじめ組み合わさったグリフもあり。だがバラバラにした方が色分けもできていいかなという感じである。1890年代に発行された Monograms and Alphabets for Combination という書籍からインスピレーションされたものとのこと。似たようなので今でも入手可能なものは Monograms and Alphabetic Devices がある。ご興味のある方はどうぞ。

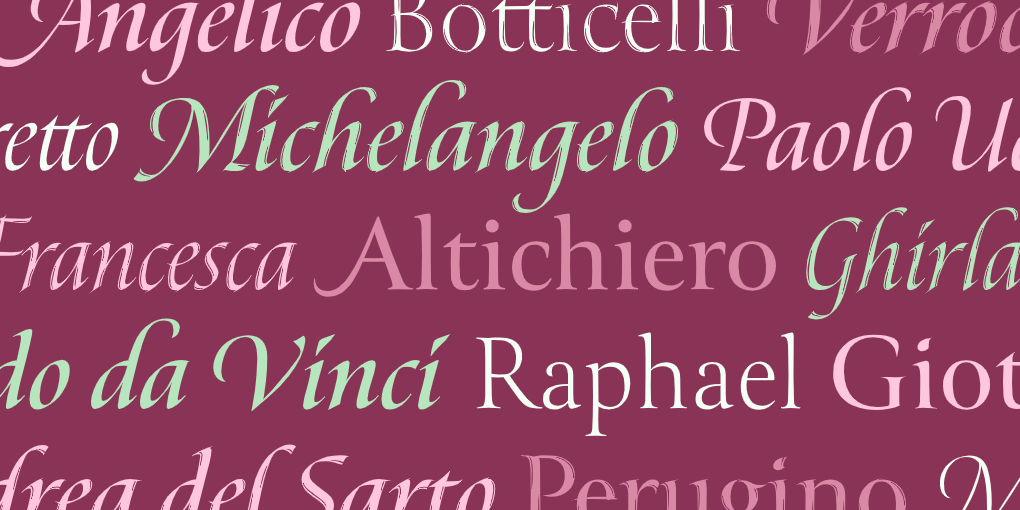

ルネッサンス期のローマンを元にしたミクスドファミリー。15世紀イタリアの画家ピエロ・デラ・フランチェスカ Piero della Francesca(1412-92)が、トスカーナの人口約1700人ほどの小さな町モンテルキ(Monterchi)に残したフレスコ画をブランディング(=観光資源化?)するにあたり開発された書体との事。基本のフレアセリフとモノラインサンセリフ、ローマンの3種があり、フレアセリフには本文用の Text バージョンもある。全部同じローマンキャピタルとヒューマニストの骨格で、セリフの形にだけバリエーションを持たせている。見ての通り大変美しいローマンキャピタルで、遊び心満載なリガチャーも豊富。ウェイトも各6種(Sans だけ7種)もあり、イタリックも当然ある。ただいま85%オフで3,500円ほどと大変お得になっているので、ぜひこの機会に購入しておいて損はない。

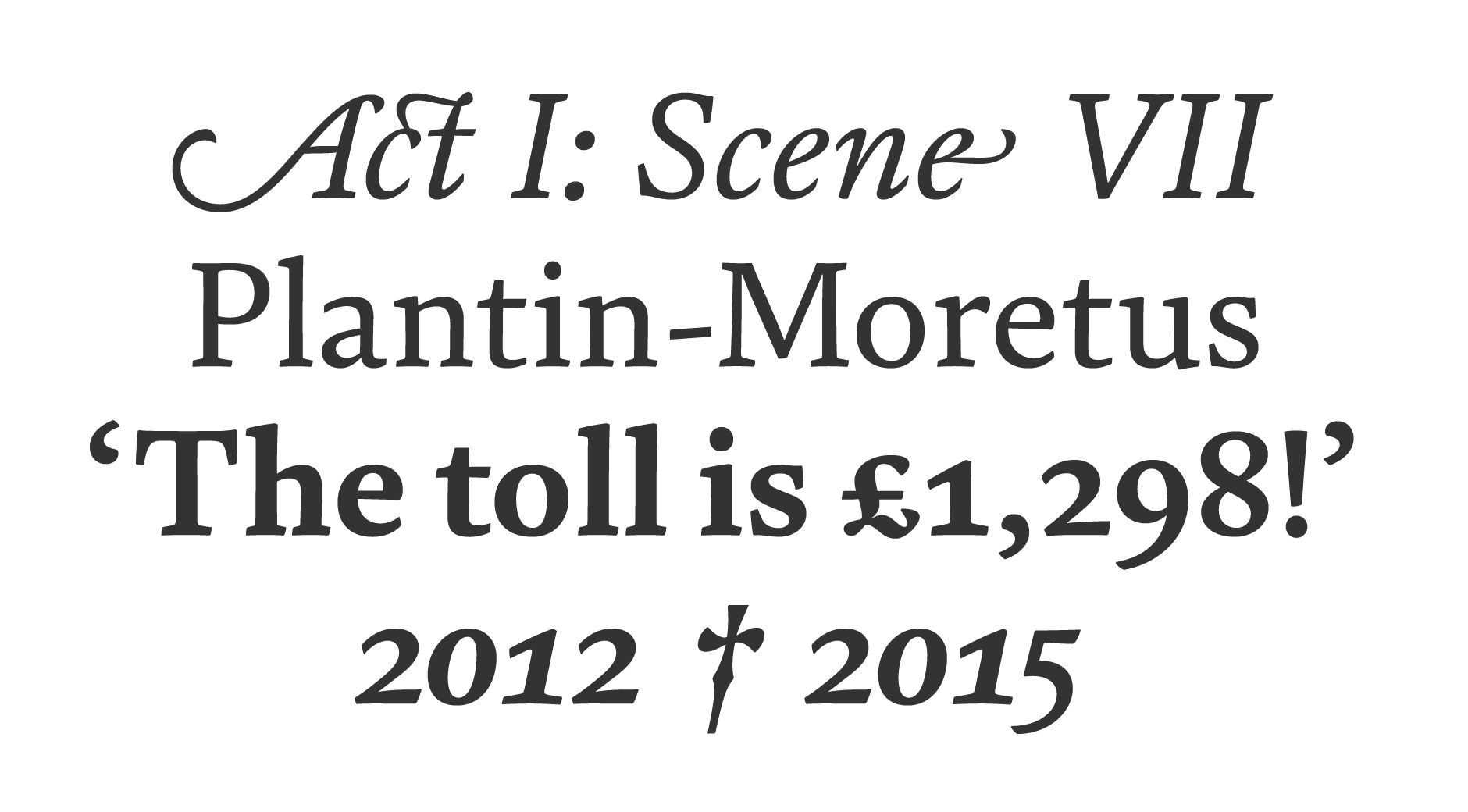

正統派オールドスタイルローマン。ブラジルで生まれベルギーでオランダ人に学びロンドンで働くデザイナーがデザインしたらしい。アントワープにあるプランタン・モレトゥス印刷博物館に収蔵されている印刷物からスケッチを起こしデザインしたとの事。スタンダードでクラシックな骨格ながら、アウトラインは現代的にスッキリしていて読みやすく整理されている。イタリックにはスワッシュオルタネートもあって大変優雅。Std と Pro があって、Pro の方はギリシャ文字とキリル文字もサポートしている。6ウェイト。

本日は紅茶でおなじみのトーマス・リプトン Sir Thomas Johnstone Lipton の誕生日(1848)。というワケで同じ名前のタイプデザイナーの書体を紹介。平筆によりデザインされた非常に美しいローマンキャピタル系のセリフ書体。ひと目見て「達人だな」と判るカリグラフィーの名手のようで、筆者が見た中でもトップクラス。通常このテの書体に小文字はないが、よく似合うヒューマニスト系の小文字が付いている。イタリックは完全にカリグラフィーのそれ。ただコネクションや派手なスワッシュなどはなく、活字っぽくしてある。フィルというかスタイルというか、バリエーションが4種あって、通常の活字然としたレギュラーとブロードペンで書いたようなアウトラインの Pen、平筆タイプの Brush と、それがかすれた Brush Open がある。それぞれに4ウェイトずつで計32種。

ちなみに紅茶王リプトンは「売る」方の才能に非常に長けた天才で、その手腕で様々な広告プロモーションを行い店を大きくした。例えば今では定番になっているクーポン券は、彼の発明とされている。

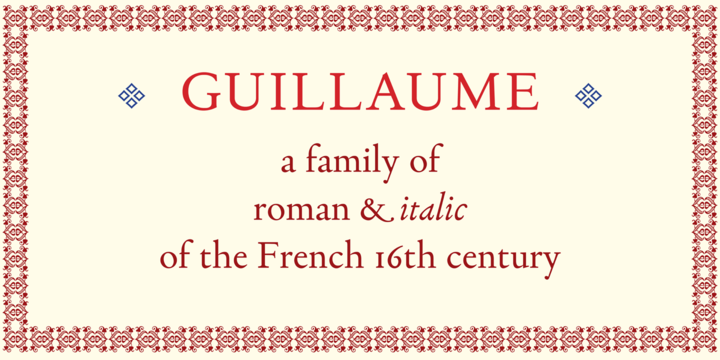

大変クラシックで品の良い正統派オールドスタイルローマン。アップライトは16世紀フランスのパンチカッター、ギヨーム・ル・ベ Guillaume Le Bé、イタリックはクロード・ギャラモン Claude Garamond の書体をベースにしているとある。大文字はやや幅広で堂々としており、小文字はx-ハイトが小さく全体的に小さめながら、程よいコントラストで読みやすい。オルタネートは Q のテール部分にあるぐらいでほとんどないが、リガチャーは結構用意されている。もうとにかく筆者のドツボにハマる非常に好みの書体である。1ウェイトしかないが、当時はウェイトという考え方もないのでこれでいいのだろう。その分かなり安いのでオススメ。

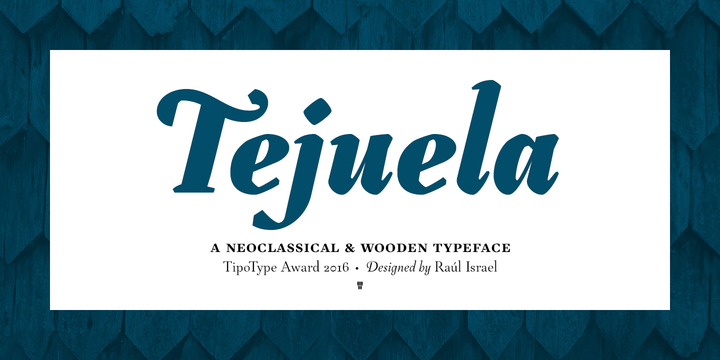

なんと読むのかよく判らない(笑)オールドスタイルローマン。一見普通のようだが、拡大してみると曲線部が部分的にカクっと直線になっているのが特徴的。チリのチロエという島に2~300年前の独特な様式の木造教会が159棟現存しており、そのうちの14棟が『チロエの教会群』としてまとめて世界遺産に登録されているそうだが、そこからインスパイアされたものとの事。曲線部がカクカクしているのは、木に彫った雰囲気を再現しているのかもしれない。ただ骨格は正統派のスタンダードで、x-ハイトも小さくクラシックな雰囲気満載でとてもかっこいい。個人的には大好きな雰囲気である。ちなみに名前のテフエラ?とは小さな木製の板の事で、日本で言う「こけら板」に相当するものらしく、チロエの教会はこの無数のテフエラに覆われている。4ウェイト。ただいま75%オフセール中。

チロエ島のアチャオ教会(Wikipedia より)

ぬちょっとした滲みを感じさせるディスプレイローマン。コントラストの弱いクラシックなローマンで、活版印刷の滲み(マージナルゾーンという)を表現したような、ちょっとエッジのぼやけたような丸さを持っている。フィルに3種あり、ソリッドなものとラフな Grunge、塗りつぶしのない Outline がある。大文字のいくつかはスワッシュオルタネートがあり。イタリックもある。あとオマケに Illustrator や Photoshop で使えるクレストやロゴのレイアウトキットがあり、4つのファイルに172のエレメントが入っているそうな。名前は…「気高き男爵」とでも訳そうか。こんなのもバレンタインにどうぞ。

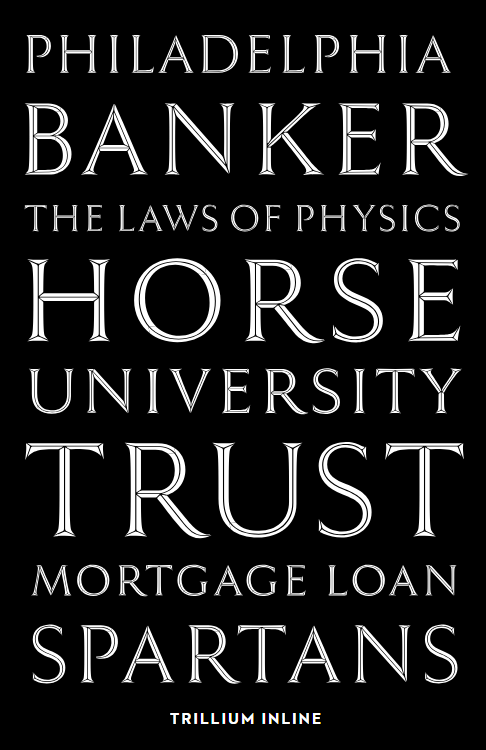

やや堅い感じのするローマンキャピタル。骨格が若干野暮ったく、コントラストも弱く、セリフもブラケットは大きくはあるものの長さがあまりないので、フレアセリフかセリフドゴシック的なニュアンスがある。元は1960年に作られた古い書体だが、近年にデジタル化されるにあたり、ノミで彫ったようなラインとシャドウが入ったフィルのバリエーションが作られた。ラインだけ、凹んだシャドウ、凸(つばく)んだシャドウ、それらを縁取ったものなど7種類。

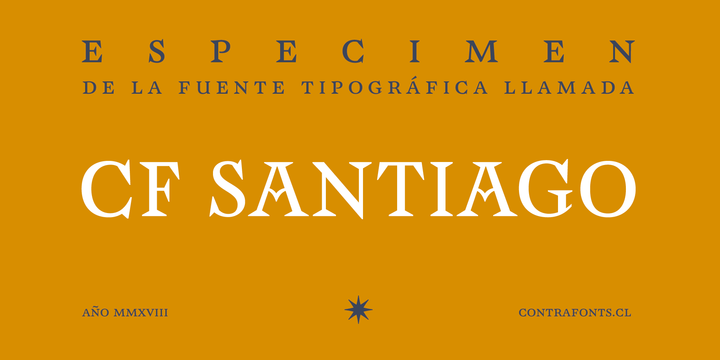

セリフが大きく鋭くて、やや刺々しい印象のあるディスプレイローマン。大文字のみで、そのためかプロポーションはややずんぐりしていながらも碑文ぽい雰囲気はあるが、ローマよりはギリシャ風味が強いかなという感じがする。オルタネートやリガチャーが豊富にあるが、オルタネートの方にはカリグラフィーで言うアンシャル体の風味を持たせた丸っこい字形があるのが特徴的。小文字はないがスモールキャップス。1ウェイトのみ。名前はまぁ、チリの首都サンティアゴの事だろう。