カッパープレートゴシック風味のある太めのディスプレイ。基本は平たい太めのサンセリフで、若干だがフレアセリフ気味になっている。全体的にヴィンテージ風味のあるちょっとレトロな書体である。タイプに3種類あり、アウトラインがスムーズな Regular とガタガタした Rough、フィルがなくアウトラインのみの Outline がある。小文字はなくスモールキャップス。

Tag: #vintage

本日は国際ビールデー International Beer Day らしいのでこちら。レトロアメリカンテイスト満載なレタリングスクリプト。ぼったりした筆感たっぷりなレタリングで、オルタネートとリガチャーがかなりあって、総グリフ数は1200を超えており、バリエーション豊かな文字組みが楽しめる。ウェイトも5つとこのテとしては多いだろう。ちなみに日本のビールのCMは「ごくっごくっぷは~うまい!しかねぇのかよワンパターンだな」とよく揶揄されるが、結局のところ消費者がそれを一番好んでるのでああなってるらしい。他のバリエーションを見たければ我々自身が価値観をアップデートするしかないのだろう…。

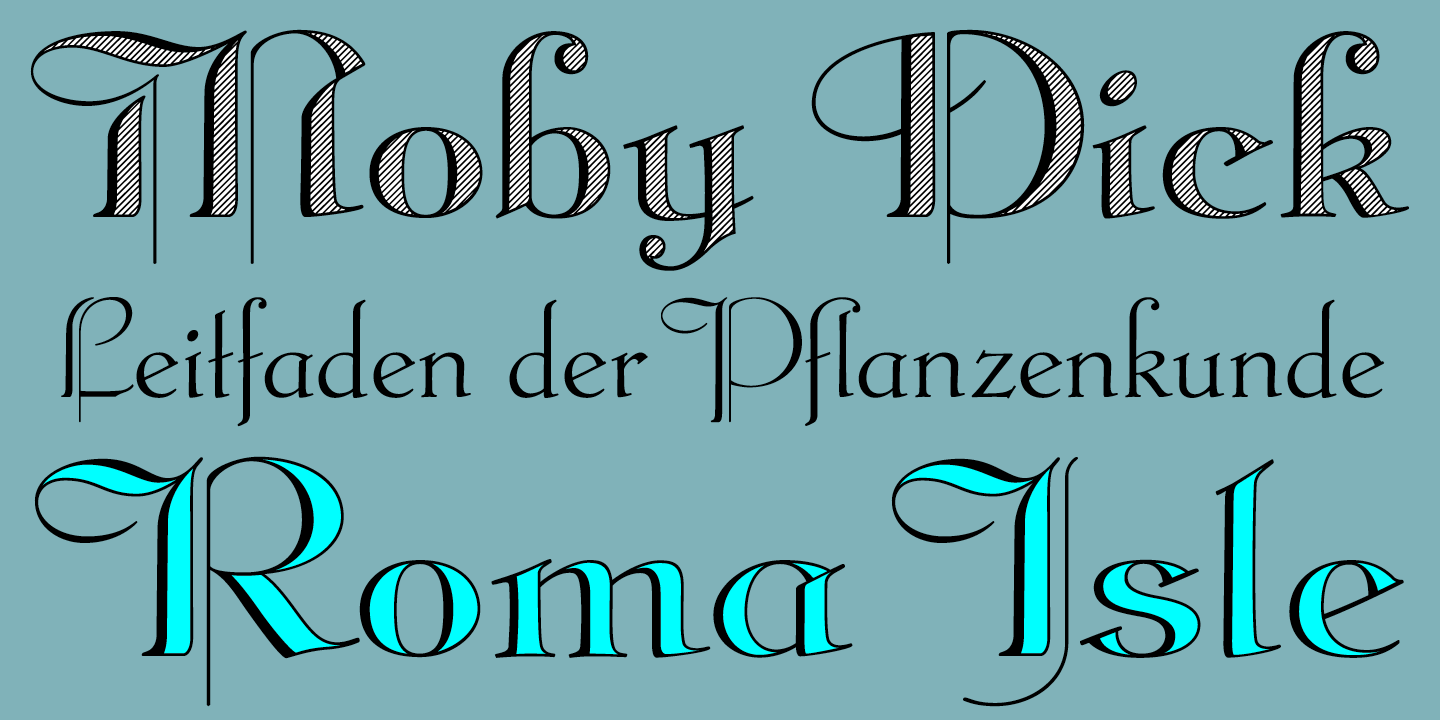

ブラックレターとローマンのハイブリッドディスプレイ。20世紀初頭のドイツ人タイプデザイナー Carlos Winkow がスペインで制作した活字書体のデジタル版で、大文字がブラックレター、小文字がセリフというハイブリッド(雰囲気がブラックレターなのでそれに分類しておく)。言われないと分からないぐらい違和感なくデザインされているのがすごい。Regular と Black の2ウェイトの他、Black のアウトラインのみの White、フィルが斜線になった Gris(スペイン語で灰色)、フィルのみの Multi があり、White と Gris の下に Multi を重ねて色付けができるようになっている。

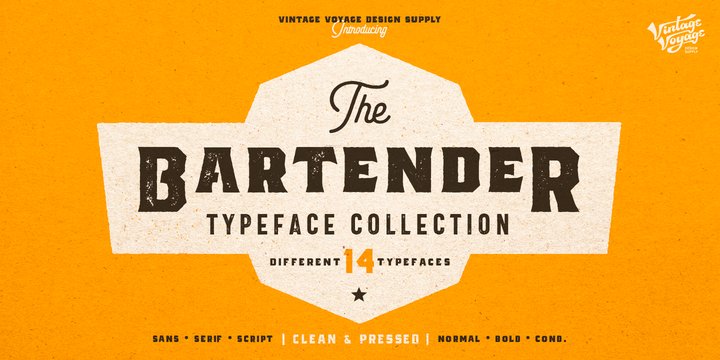

本日も MyFonts のサマーセールより。ヴィンテージ感のあるレトロなディスプレイ。太めのサンセリフの Sans、それにウェッジ型のセリフの付いた Serif、モノラインスクリプトの Script の3種で、Sans と Serif にはそれぞれ字幅の狭い Condensed と、字幅が広くウェイトが重くなった B というバージョンがあり、さらにすべてにフィルが霞んだ Press というバージョンがある。というワケで全部で14種と結構多い。日本では「バー」というと割と敷居の高いちょっと高級なイメージがあるが、このテイストを見る限り、欧米では気軽な「飲み屋」のようである。ただいま40%オフセール中。

やや刺々しくてデコラティブなディスプレイ。19世紀末頃の Julius Herriet というデザイナーの Old Style Ornamented という書体をデジタル化したものだそうだ。それにイタリックとウェイトを追加してファミリー化している。イタリックは一見ただ傾けたオブリークタイプだが、オルタネートに a や g に1階建てを持っており、ちゃんとイタリックさせることができる。名前の意味は「過多」とか「やりすぎ」とかいう意味らしい(確かに)。10ウェイト。

…ていうかこの書体、筆者がその昔フォント化を目論んで断念した(笑)書体やないか…。筆者はこれを英国の Stephenson Blake というファウンダリーの見本帳で見たのだが、作者は不明だった。判明してよかった(ちきしょー)。

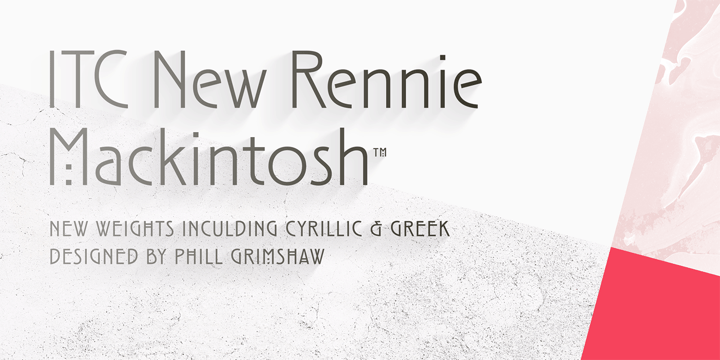

本日はスコットランドの建築家・デザイナーのチャールズ・レニー・マッキントッシュ Charles Rennie Mackintosh の誕生日(1868)。なので氏の名を冠した書体を詳解。アール・デコ風味のあるディスプレイ。元々マッキントッシュがスケッチしてたものを元に書体化したものだそうである。全体的にコンデンスで、A や H のバーが二重になっていたり、M の中にドットがあったりと一部若干変わったグリフになっているのが特徴的。割と古い書体だが、最近ウェイトが増え、ギリシャ文字とキリル文字がサポートされて New となった。4ウェイトでイタリックもあり。

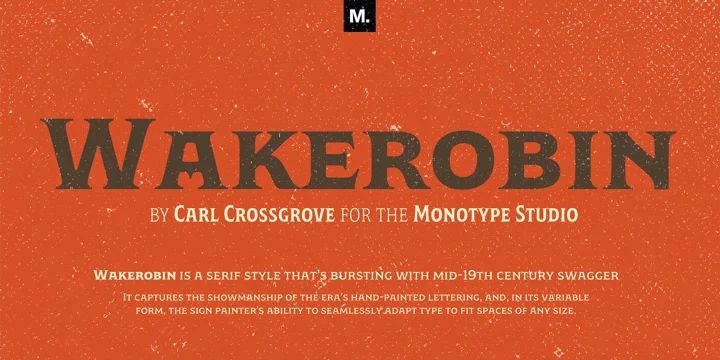

ヴィンテージ感あふれるウェッジセリフディスプレイ。19世紀半ばの看板などからインスパイアされたものとのこと。モノラインのストロークに大きな鋭いセリフが付いている。字幅が3種あり、レギュラーのほかは細長い Compressed と幅広い Extended がある。ウェイトは Light から Bold まで5種あって、計15種となっている。小文字はなくスモールキャップス。筆者個人の感想だが、なんだか中南米の熱い太陽を感じさせる雰囲気があるなと思う。ただいま50%オフセール中。

本日『オリーブの日』だそうなのでこちら。ぼったりしてぬっちょりした(笑)ディスプレイ。図太くてかわいらしいグリフをベースに、クリーム感たっぷりの短いスワッシュオルタネートが付いている。全体的にレトロな雰囲気が漂っており、またなんか美味しそうなので、食品パッケージなどに似合いそうである。1ウェイト。

かわいらしいモノラインサンセリフディスプレイ。ジオメトリック気味ないわゆる丸ゴシックで、スワッシュの付いたオルタネートがあり、そのバリエーションも3、4種あって結構豊富。スタイルが4種あり、レギュラーとボールドのウェイトのほか、白抜きシャドウ付きの Extrude、角にインク溜まりのようなものが付いた Rounded がある。レトロ風味もあってオシャレ。

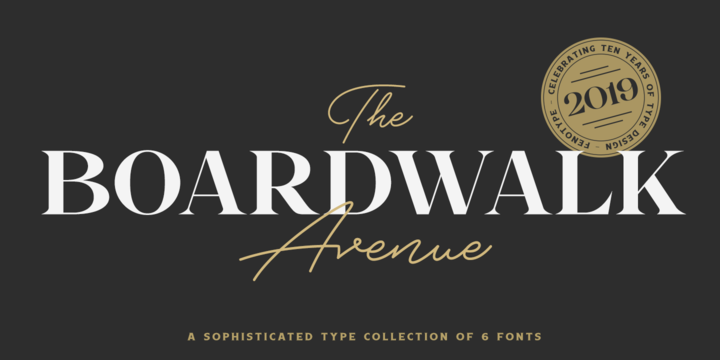

ややヴィンテージ風味がありながらスッキリまとまっているミクスドファミリー。コントラストの強い太めのモダンローマン、太めのセリフドゴシック、ライトウェイトのモノラインスクリプトの3種があり、どれもなんだか 50’s のような古い雰囲気のあるスタイルだが、アウトラインがスッキリしているせいか、あんまり野暮ったさはなく現代的にまとまっている。名前のボードウォークとは、観光地などにあるような木材で作られた遊歩道のこと。なるほどそんな場所にある店舗のサインなどに似合いそうである。どのフォントも2ウェイトずつ。