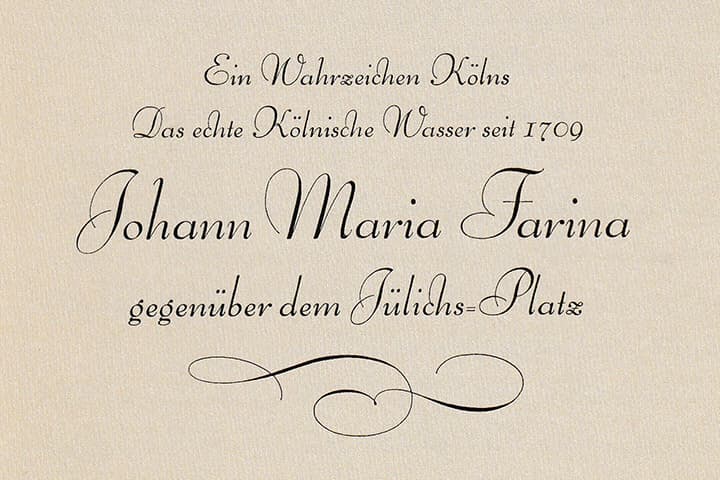

古い見本帳を入手したので、それに掲載されていた書体を紹介。レトロエレガントなタイプスクリプト。20世紀初頭のドイツのタイプデザイナー Lucian Bernhard の作で、当時よくあった活字と手書きのスクリプトの中間のようなスタイルで、これを筆者は勝手に「タイプスクリプト」と呼ぶことにしている。全体的にカッパープレート風味で、文字にリレーションはないが、大文字は特にカリグラフィックで美しい。作例がなかったので、画像は見本帳をスキャンしたもの。とてもエレガント。Bernhard の書体はいくつものファウンダリーからデジタル化されているが、この書体はこの Elsner+Flake 版しかない。2ウェイト。

Tag: #classic

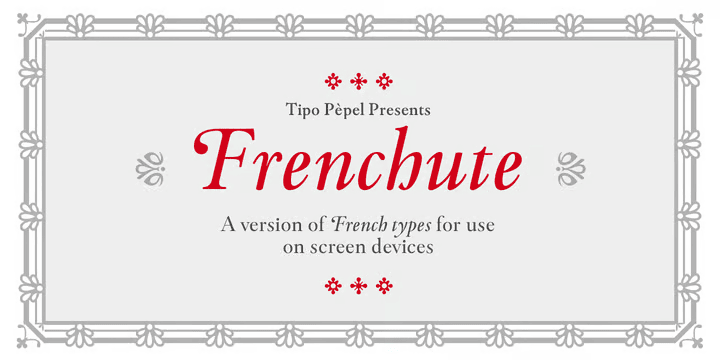

本日はフランス建国記念日だそうなのでこちら。正統派のクラシカルなフレンチオールドスタイル。18世紀に出版された Le chemin Royal de la Croix という本の書体を参考に制作されたものらしい。大変優雅で美しい繊細なローマンに仕上がっており、字種も本文用として十分に揃ってる他、画像のようなオーナメント類も少しある。オプティカルになっており、レギュラーの他、コントラストが強くセリフが細くなった High、逆にコントラスト弱めでセリフも太い Low がある。スクリーンでの使用を想定しているらしい。それぞれイタリックもあって6ウェイトずつで計36種。

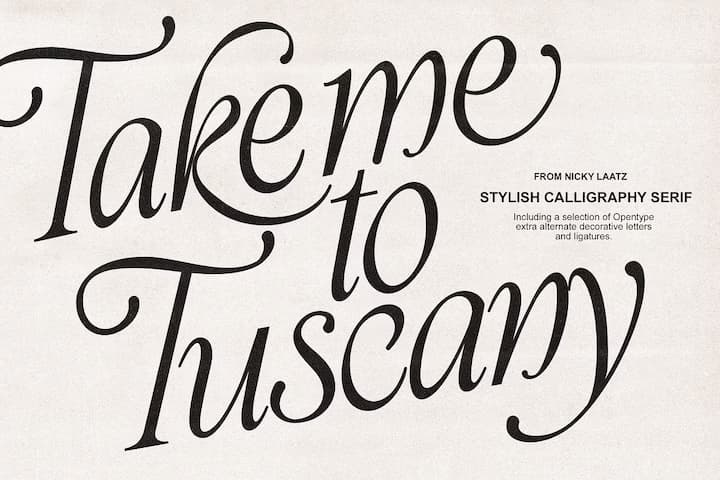

クラシカルでフェミニンなカリグラフィーイタリック。通常のスクリプトかと思いきやコネクションが取れておらず、活字のイタリックをカリグラフィックにしたような、双方をコンバインしたテイストの書体である。オルタネートはそれなりにある模様。変わってるのがファミリー展開で、ほんの少しだけウェイトや傾き具合を変えたバリエーションがあり、それぞれ3種ずつの組み合わせで全部で9種類となっている。名前は「私をトスカーナへ連れてって」という意味。

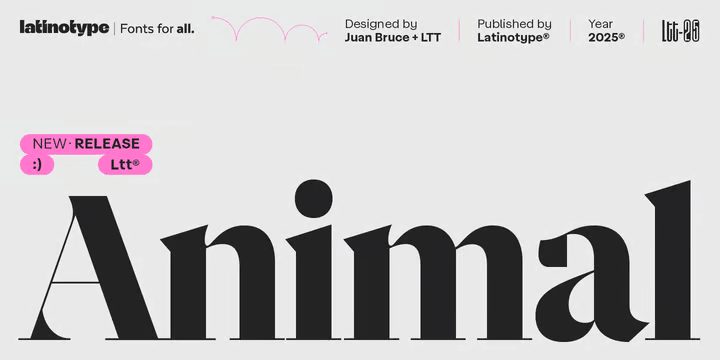

ゴージャス感のあるハイコントラストなモダンローマンディスプレイ。ディスプレイ用途に特化してるようでヘアラインがかなり細く、セリフはかなり短くブラケットはまったくない正統派?である。派手なリガチャーやオルタネートもまったくないという潔さ。字幅は Condensed から Expanded まで4種あり、それぞれに3ウェイト。堂々とドカンと使っていただきたい。名前がなんでアニマルなのかは不明。ただいま60%オフセール中。

本日は『時の記念日』だそうなのでこちら。シックでクラシカルなディスプレイローマン。やや固い印象のかっちり目の骨格で、インラインが施されたストロークにイオニア式のような丸い飾りの付いたセリフが付いている。字によってはちょっとデコラティブ。全体的な雰囲気はクラシカルだが骨格のせいかそこまで古い感じはしない。大文字のみで小文字はないが、キリル文字がサポートされている。名前はひょっとしたら「ティムスキー」と読むかもしれない(笑)。1ウェイト。

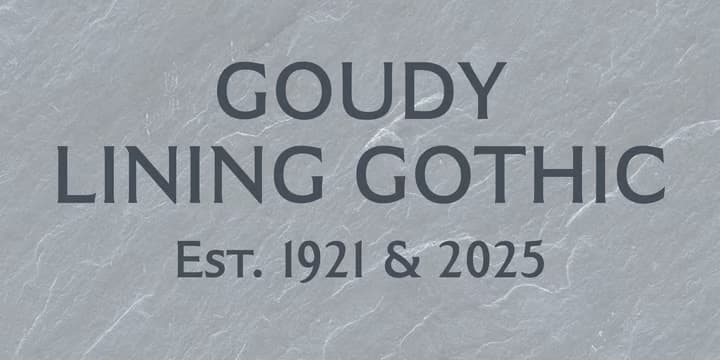

クラシカルで品の良いサンセリフ(?)。碑文風味のあるクラシカルな骨格のグリフで、ほぼほぼモノラインのストロークにほんの僅かなセリフ…のようなものが付いている。フレアセリフと言った方が良いかも。アメリカの巨匠、Frederic Goudy が1921年に発表した書体をデジタル化したものだそうだ。デジタル化にあたりスモールキャップスを追加し、1つしかなかったウェイトも増やした。スモールキャップスのxハイトが結構小さめでこれまた品が良いので、大文字だけよりはそっちも含めて組んだ方がいいかもしんない。7ウェイト。

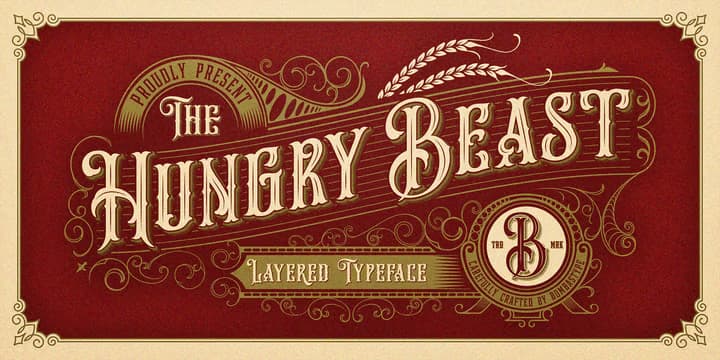

ヴィクトリア朝スタイルのデコラティブなディスプレイ。セリフがタスカン(魚尾型)の植物的なニュアンスがふんだんに施されたディスプレイで、往時の雰囲気満載のレトロな書体である。レイヤードになっており、インラインやシャドウスタイルのものを重ねて色分けすることでアレンジでき、かつオーナメント類も付属しているので、好きなだけデコる事が可能。小文字はなくスモールキャップス。1ウェイト。

古いカリグラフィー風味のあるタイプスクリプト。コネクションのない活字風のタイプで、ブロードペンで書いたようなストロークのエレガントで端正な書体である。ざっとグリフをチェックしたが、多分筆者はこれを書くのは難しくない。それぐらい自然なストロークだけで構成されている。雰囲気はキリッとしててやや男性的だろうか。やはり大きく使うものではなく、小さなカードなどに似合うだろう。2ウェイト。

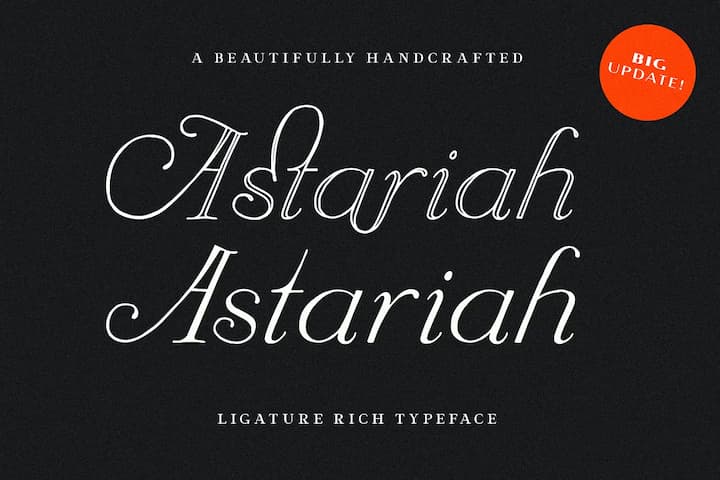

大変優雅なスペンサリアンスタイルのカッパープレートスクリプト。ウェイトの太い部分はあるものの、ストロークの大半がヘアラインの繊細なカッパープレートで、スワッシュオルタネートが充実しており、総グリフ数は2000を超えるという非常にバリエーション豊かな書体である。カッパープレートスクリプトは繊細さが重要なので、大きくしてしまうとヘアライン部が太くなって看板などには向いてないが、これはかなり細いので大きめに使っても大丈夫だろう。太いウェイトもあるので、カードなどに小さく使うのにも使えるという優秀な書体。もうすぐジューンブライドなので(ウソでしょ…)いかがでしょうか。

レトロエレガントなイタリックディスプレイ。優雅でかつかわいらしい繊細な書体で、雰囲気は大変レトロチック。一部の文字にはスワッシュオルタネートやリガチャーがある。フィルに2種類あって、通常のソリッドなものと、ステムがいわゆる袋文字になった Outline があり、後者はよりレトロな雰囲気が強い。スクリプトといってもいいぐらいのスタイルの書体だが、そもそもイタリックはスクリプトを模しており、なんのこっちゃかよく分からない(笑)。1ウェイトのみ。